陕北窑洞的文化特征

的有关信息介绍如下:陕北窑洞历史悠久。2004年,考古工作者在陕北的吴堡县相继发现了两座原始社会龙山文化时期(属新石器时代晚期)的石头城,其中就有窑洞式房址近70座。古人在黄土层为壁体的土穴上,用木架和草泥建造简单的穴居和浅穴居,并逐渐形成聚落。

这种窑洞的雏形的产生距今已有4500年的时间了。陕北窑洞发展到周代还是半地穴式,到秦汉后发展为全地穴式,就是现在的土窑。

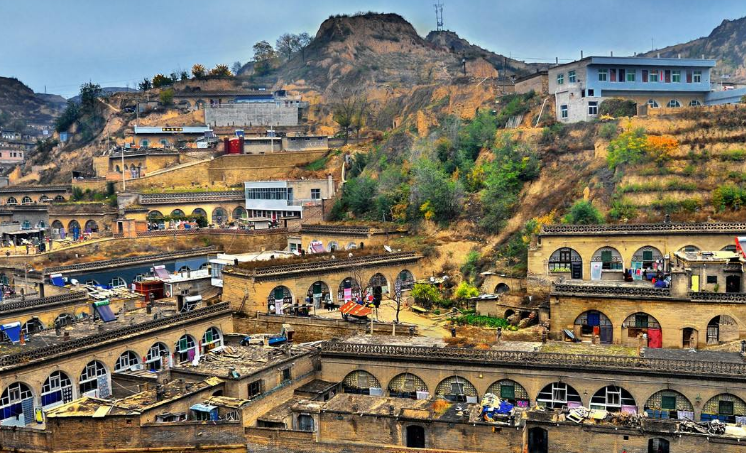

明朝中叶,开始用石块做窑面墙。清末民初,当地人仿土窑模式建起了石砌窑洞。现在也有用彩色瓷砖添窑面和分割厅室及上下两层楼房式的新窑洞,住着更加舒适宜人。

陕北窑洞在各地样式略有差别,体现了不同的风格。但就用料而言,大体分四种:土窑 、石窑 、砖窑、接口窑。

土窑是靠山挖的黄土窑洞。石窑和砖窑是在平地上用石块和砖块砌成的窑洞。接口窑是在土窑洞口从底到顶用一层石块或砖箍窑面的窑洞,这种窑洞看起来整洁,结实。

在陕北,许多农户住的就是这种窑洞。而像米脂的姜氏庄园、马氏庄园、常氏庄园等地主庄园的设计更是独具匠心别出心裁,把其他建筑风格和窑洞建筑结合在一起,美观大方而又气势恢宏,集陕北窑洞几乎所有的优点和其他建筑风格的优点于一体,是陕北窑洞的精华和典范。

扩展资料

历史渊源

土穴窑洞式建筑居住形式最早发生在黄河中游、晋陕峡谷两岸的黄土高原上。距今5000—6000年的仰韶文化、距今约6000年的半坡文化为标志的母系氏族社会繁荣期的新石器早中期文化,和距今约4000年的龙山文化为标志的父系氏族社会的新石器晚期。

黄土高原窑洞不单成为这两种文化的内容,而且发育得相当成熟——“吕”字形窑洞居室已经出现。

黄土高原南界的西安半坡先民的45座居住建筑的主要形式就是方型、圆形的半地穴式。而在陕北,发掘出的穴居遗址已发展到具有内外两室的“套间”性质,呈“吕”字形,石板铺地,料礓石粉抹墙,还建有我国最早的壁炉。

在山西省石楼岔沟有仰韶文化穴居遗存,平面呈方圆形,中央有灶,入口处小,已有了门的雏形。

参考资料来源:百度百科-陕北窑洞